先日、孫が横浜の山手の高台にある学校法人岩崎学園が運営する服飾とアートの「岩崎博物館(ゲーテ座記念)」で、ドレス体験をしてきた。

ここでは、16~19世紀末までのドレスを、春・夏(3月~8月)と秋・冬(9月~2月)の2シーズンで、各シーズン13着ずつ+スペシャルドレス1着(月によってドレスが変わる)と子供用まで用意されている。

※女性限定のサービス。

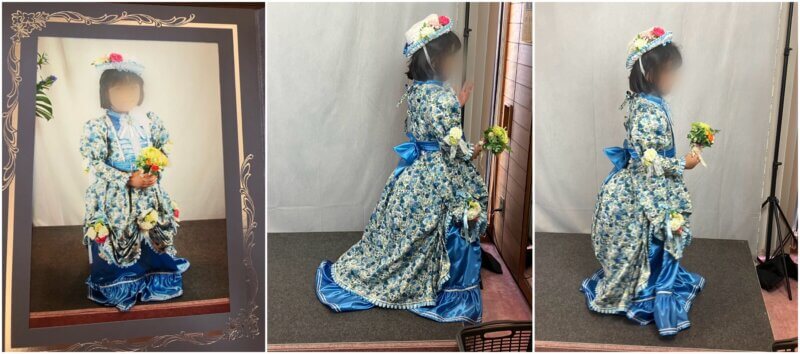

このドレスは孫自身が選んだもの。プライバシーの関係上、表情までお伝え出来ないが、満面の笑みを浮かべ夢のような時間を満喫していたことが手に取るように伝わってきた。

これぞまさしく、『馬子にも衣装』ってやつだ。

それにしても、こんなサービスがあるなんてわたしは全く知らなかった。

開港期の1885年、横浜居留地の西洋人らによって西洋劇場、ゲーテ座が山手に建てられたが、1923年の関東大震災で崩壊した。ちなみにゲーテとはドイツの詩人ではなく、陽気や愉快を表す英語、gaietyを示す。現在の博物館は岩崎学園の記念事業として整備したものだ。

内部は「美しさを求めて人類は…」をコンセプトに古代エジプトから現代に至る衣装や装飾品、香水やせっけんのラベルなどが並ぶ。華やかな展示品の数々は服飾を専攻する学生だけでなく、女性を中心に幅広いファンをひき付ける。場所柄もあって街歩きをしながら、ふらりと訪れる人も多いという。

フランスの工芸作家、エミール・ガレやドーム兄弟の作品、アルフォンス・ミュシャのグラフィックなど学園創始者、故岩崎春子氏の収集品も並ぶ。アールヌーボー、アールデコといわれる時代のファッションや装飾をコンパクトながら総合的に展示する。

実用品のなかに芸術性をふき込んだアールヌーボーにならい、展示作品を眺めるだけでなく実際にドレスを体験着用し、16〜19世紀の雰囲気を体感できるのも貴重な試みだ。

先日、お友達ブロガーのeiさんの『月光』というタイトルの記事を読んだ時、わたしはベートーヴェンのピアノソナタ月光のメロディがパッとイメージに浮かんできた。

そしてその後、YouTubeを観ていたらこんな動画を見つけた。生まれてこの方、月の光を見たことがない彼が奏でるピアノから、美しくも物悲しくもある月の光が見えてしまう不思議さに、ただただ驚くばかり。

彼の内なる心眼の前には何者も覆い隠すことなど不可能なのかもしれない。

辻井さんは雑誌のインタビューで「母は、僕が幼いころから目が見えないのに美術館に連れていって、 絵についてたくさん説明してくれました。今思えば、こういうことを経験させてもらったのが大きかった」と語っていたというが、たとえ視覚に障害があろうとも、本物の芸術に触れることは、子供の感性を育む上でとても重要なことだと改めて教えられたような気がした。

彼の奏でるピアノの音色は、彼の純粋で謙虚な姿勢そのものを投影しているのだ。

わが孫が将来どんな道を歩むのかは分からないが、きっと彼女も大人になってから、自分の選んだドレスを着てプリンセスになった時間を懐かしく思い出し、家族と過ごした幸せな日々をずっと宝物のように持ち続けてくれるに違いない。

「人はパンのみにて生きるにあらず」とは、イエスが荒野で悪魔から誘惑を受けた際、肉の欲求を満たすためにパンを作るように誘われたことに対して、「人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」と答えたことが起源となっている。

辻井さんの『月光』を聴いていたら、なぜかこのイエスの言葉が頭に浮かんできた。

星月夜 糸杉揺れる 影法師

コメント