異人館巡りをしようと思った時…最初はこの館のベンの家というネーミングから、「なにそれ?」という印象しかなく、それほど注目もしていなかった。

しかしここは、異人館の中でも建築の古さは屈指。塀、壁、窓枠に至るまで、明治35年建築当時のまま残されている。

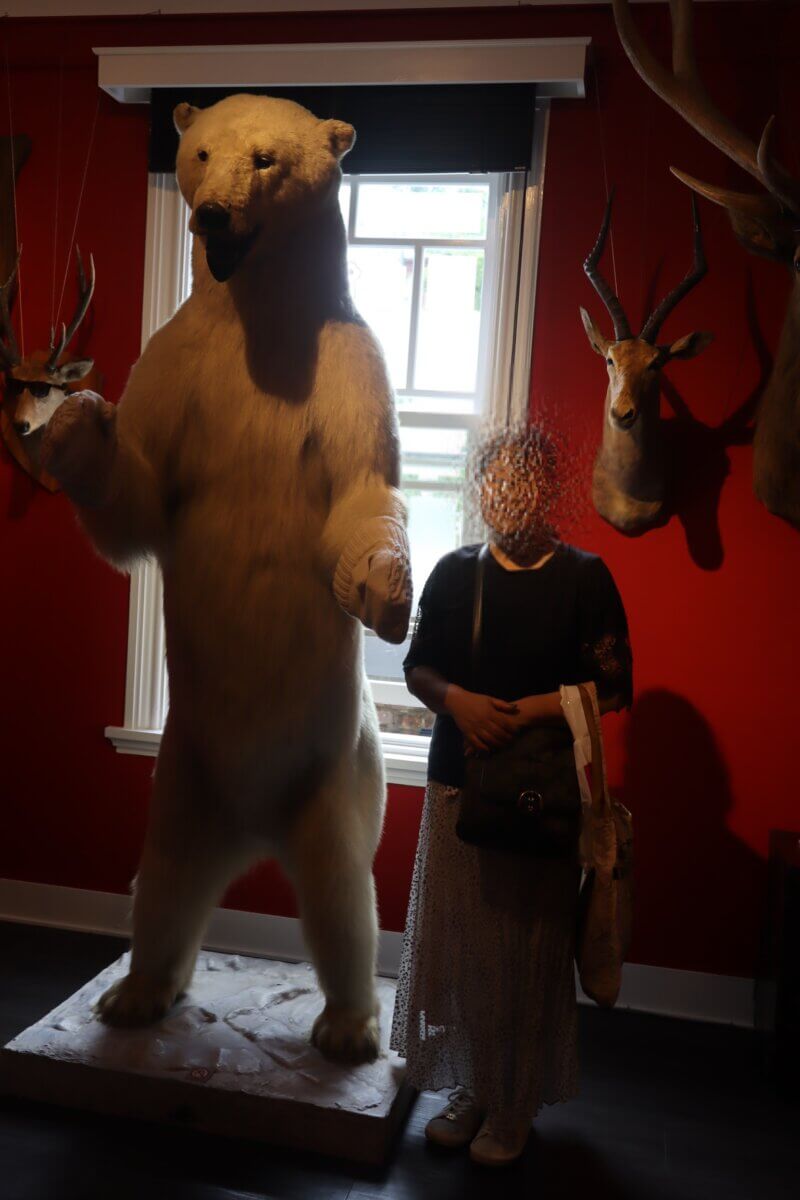

そして今は、かつてこの館を寓居としていた英国貴族ベン・アリソン氏をイメージした小さな博物館となっていて、彼が獲得した剥製コレクションが所狭しと並べられている。

館内に入るやいなや、まずホンモノの剥製の迫力に圧倒される。

なかでも巨大な白熊(ポーラーベア)や白オオカミ、アメリカバイソンなど、現在では間近に見ることがほぼ不可能な動物たちの剥製は必見だろう。

何よりこれらをガラスケース越しでなく間近で見る体験などなかなか出来ることではない。

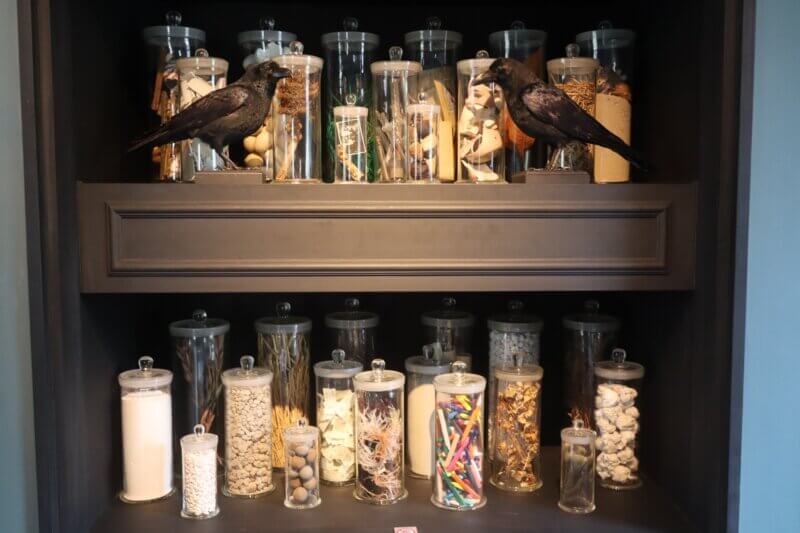

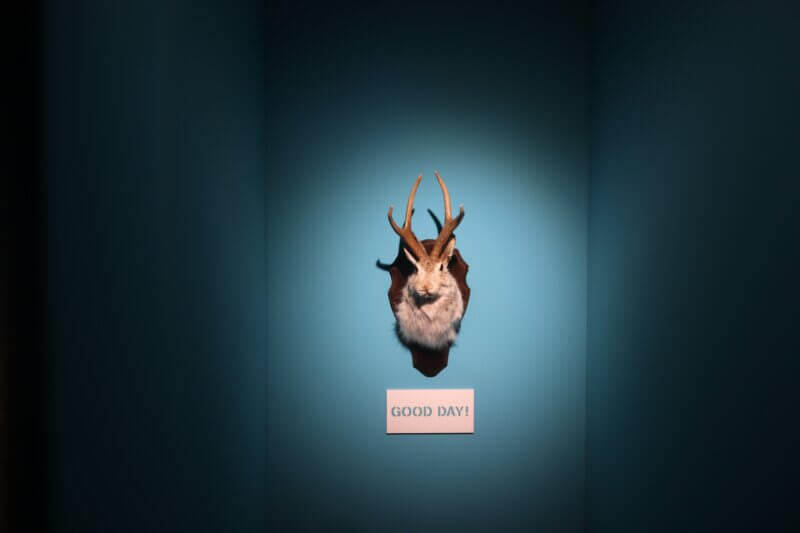

多国籍な品々がディスプレイされた棚。民族的な仮面、さまざまな顔の彫刻、小動物の骨格標本に軍用ヘルメット…ほかにも種々雑多なモノが並んでいるが、説明は一切なし。こちらは世界中から新たに剥製類を集めている現オーナーのコレクション。

これは…一時期一大ムーブメントを巻き起こした『人体の不思議展』を訪れた時のような衝撃な感覚。あれはのちに展示遺体の出所に関する情報が不足していることなどを理由に開催中止が相次ぎ、今はもう過去のものとなってしまった。

その時代的な流れからして、これらの剥製が新たに作られていくことはなかなかなさそうだ。そう考えると、これは尚更貴重なコレクションに思えてくる。もちろん、動物愛護の観点からいえば許容出来ない感覚を持たれる方もいらっしゃるだろう。

だが一方、学術的な側面からいえば、元々農耕民族であったわれわれ日本人が、狩猟民族の生活についてリアル考えさせられる機会はそうそうないのだから、知的好奇心を刺激されないと言ったら嘘になる。

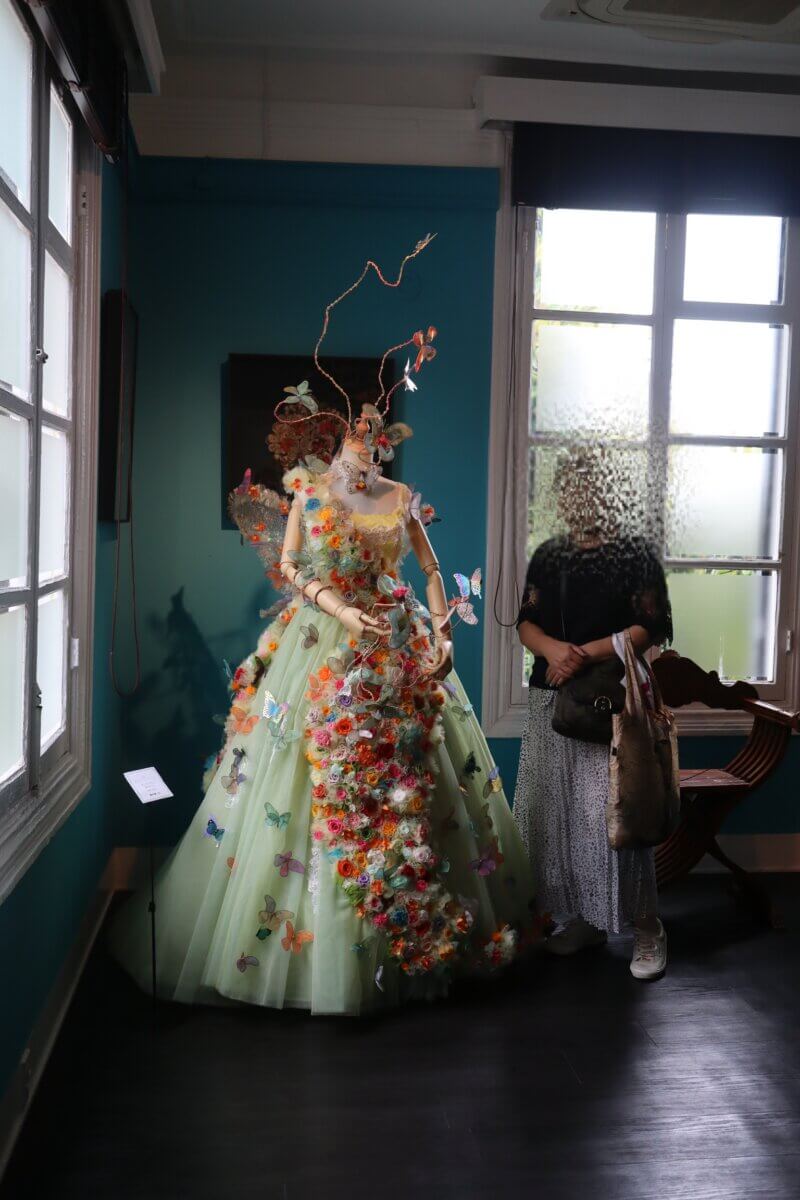

2階へ上ると、一転、ブルーを基調とした落ち着いた空間が現れる。

壁にはさまざまなアートなどが飾られている。

なかでも無数のチョウの標本は圧巻。自然の造り出すアーティスティックな色や形に、ただただ圧倒される。

この部屋にはほかに、チョウの羽を使ったアート作品などもディスプレイ。海の底のような深いブルーの空間に、チョウたちの極彩色がよく映える。

館内にあるたくさんの剥製や標本。これらの姿を見ていると、この地球上にあるさまざまな生命(いのち)の在り方を改めて考えさせられる。

鳥類の死を描いた絵画などは、日常ではなかなか感じることのない生と死の生々しさが伝わってくる。

隣の洋館長屋のエレガントでアーティスティックなディスプレイと対極を成すような…ここでは剝きだしの生命の輝きをそこかしこに感じることが出来る。

世界にはまだまだ沢山のわたしたちが知らない摩訶不思議な現象や生命が存在しているのだろう。

見学を終え外に出ると、満身創痍の虎?の冒険家が休息していた。最後の最後まで遊び心満載の時間を楽しませてもらった。ありがとう♪ゆっくり休んでください。

これで今回のディープな異人館巡りは終了。そろそろ旅も終わりが見えてきたが、もう少しお付き合いくださいまし。

そして続きはまたあとで。

コメント